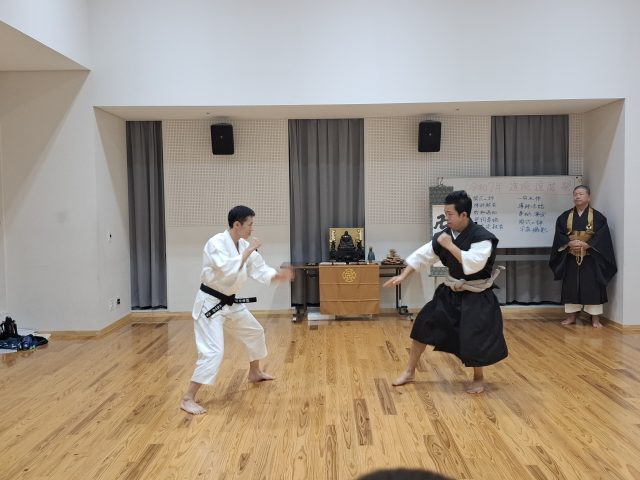

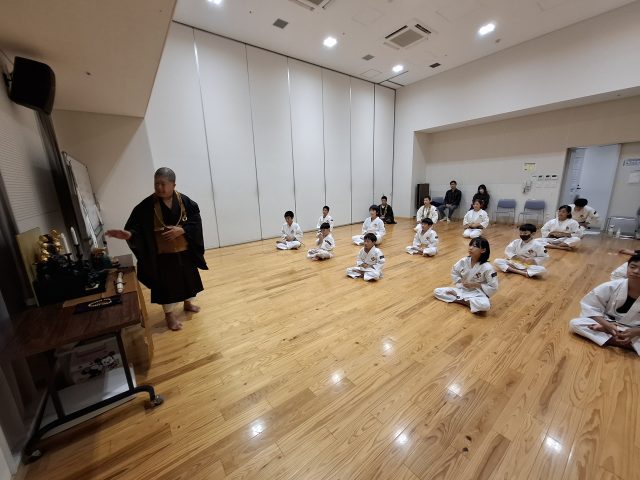

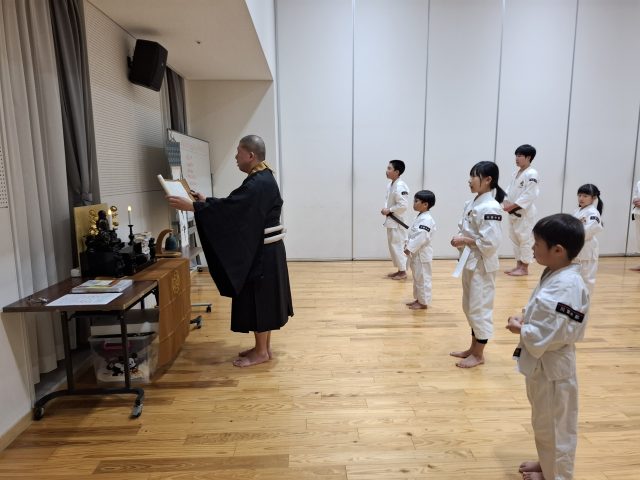

1月17日(土)は18時クラス、19時クラス、20時からは有段者の3クラスに分けて【道院で修練】をしました。狭い道院ですが、演武修練以外の基本、受身、移動練成をぶつからないよう工夫し注意して修練しました。この日は阪神大震災が起こった日。あの当時、修練場所で使用していた体育館の武道室が避難所になり、5月中旬まで使用できませんでした。参座した拳士には鎮魂の思いを込めて祭壇へ1人ひとり全員に献香してもらい、真剣に修練しました。

1月25日(日)の午後4時から、【社会人拳士の新年会】をしました。今回から川西明峰スポ少、川西桜が丘スポ少の社会人拳士にも声をかけて総勢16名で開催。席次をくじ引きで決め、乾杯から3時間飲み放題コースが始まり、途中で1人1分間スピーチをしながら歓談。最後にご家庭へのプレゼントで、即席みそ汁やふりかけなどの食品が当たる「おたのしみ抽選会」をして、副道院長の謝辞で閉会しました。3時間があっと言う間でビックリでした。それぐらい盛り上がって有意義な一門会になりました。

写真①

写真① 写真②

写真② 写真③

写真③